諸宗山 回向院

江戸時代から下町として栄え、さまざまな歴史を経て現在も多くの人々が訪れる両国だが、 その歴史の中心にあるのが回向院である。 今回は回向院の現住職である本多 将敬氏にお話を伺うことができた。

「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉があるが、この「喧嘩」は江戸に多くいた商人や職人の 短気で気っ風の良い性格を表している。 一方、「火事」については記録によると、徳川家康が江戸城に入った天正 18(1590)年から

明治 40(1907)年までの 317 年間に、873 件もの火災が記録されている(『東京市史稿』(変災編)。 このことからも、江戸の下町では火事がいかに多く、身近な出来事であったかがうかがえる。

特に明暦 3 年(1657)には、世界三大大火の一つに数えられる明暦の大火が発生し、

10 万人を超える人々が亡くなった。 多くの遺体は身元不明のまま放置されていたが、当時の将軍・徳川家綱公は丁重に葬るよう命じ、 隅田川の東岸に土地を与えて「万人塚」という墳墓を設けた。 この供養を永代にわたって行うために建立されたのが回向院の始まりである。

当時の江戸は 100 万人都市となっており世界一の都市となっていたが、 そのうちの 10 万人、その後にも他にも多くの人々が埋葬されたことを考えると、 この回向院は江戸中のほとんどの人が縁しているのではないかと想像できる。

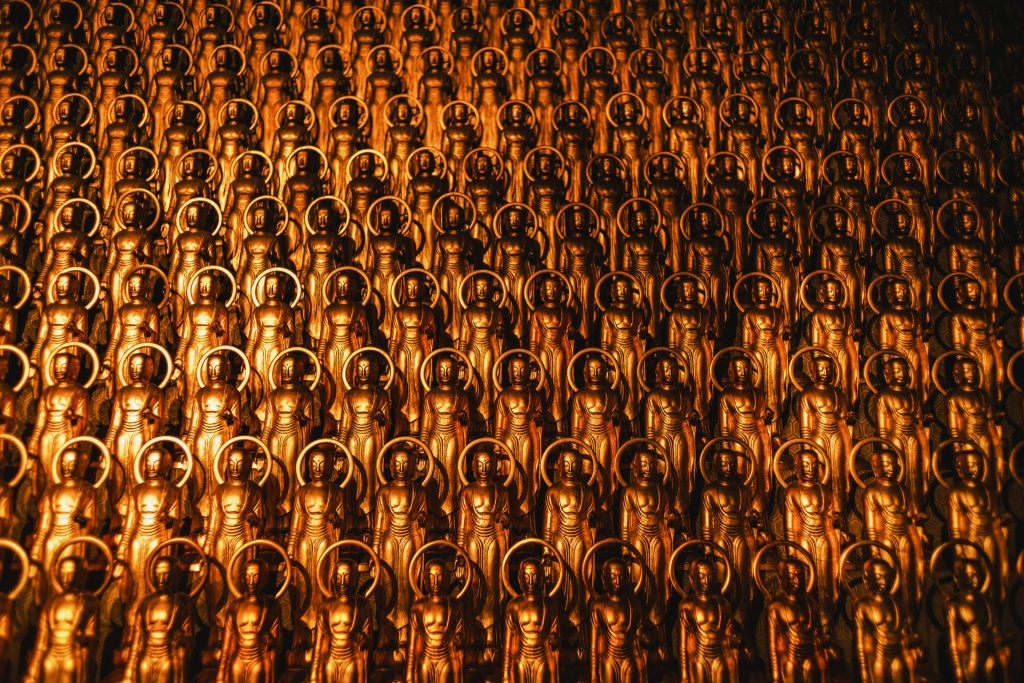

身元のわからない死者たちは宗派や信仰がバラバラであったが、

回向院は宗派を問わずすべての人を受け入れて供養した。

その後も、さまざまな事故や災害で亡くなった無縁仏が供養されるようになり、

また、家綱公の愛馬の供養から始まった動物供養も行われている。

「諸宗山 無縁寺 回向院」という名前が示す通り、 すべての宗派・信仰の枠を超えて多くの命を受け入れ供養しているのである。

現住職である本多氏は先代住職である父の「仏教者になる為には他の宗教を知らなくてはならない」

という考えのもと、小・中・高そして自ら選択した大学までキリスト教系の学校で学んできた。

家では阿弥陀様に手を合わせ、学校ではミサや讃美歌を聞いたりと、異なった宗教の環境にいる中で

「何かを大事にすることは素敵なことだ」と体感していったという。

しかし同時に、住職などにならなくても信仰はできるとも考えるようになり、しばらくは住職という道に興味がなかったと話す。

大学に進学してからもその考えは変わらなかったが、大学 2 年生から 4 年生までの 3 年間、 毎年夏と冬に 1 ヶ月間山に篭っての修行を行っていた際に、大きく考えが変わる体験があった。

修行を始めてから 3 回目までは何事もなく修行をこなしていたが、4 回目に阿弥陀様の前に座ると、 突然号泣をしてしまったという。その時、初めて自分の怠惰な姿勢を振り返り、誰に言われるでもなく自ら猛烈に反省すると共に、 仏教者となり、これを広め残すことに寄与したいと思うようになったと語る。

修行を終え仏教者として仏教に寄与していくという道を決意したが、外の世界で学んだことや自分の得意とするものやそれまでの人生を少しでも還元できるようにと考え、

大学卒業後は税理士として数年間働いたのち、回向院に戻り現在に至る。

本多氏はこのような様々な環境や経歴を経て、何かを大事にしている人は人に優しくできるが、

その何かがないということは怖いことであると言う。

生きる上での芯がないと、人は調子の良い時は良いが悪くなった時には簡単に崩れてしまう。

その何かは様々な宗教であったり、哲学などなんでも良い、

そして、その信じるものが仏教や阿弥陀様であったら嬉しいと優しく語ってくれた。

回向院には力塚があり勧進相撲の聖地としても知られている。

過去には回向院内に国技館が立っていたこともあり、今も隣の商業施設の敷地内にそのあとが

残っている。

普段の生活の中に溶け込んでいるその場所でかつて相撲が行われていたことを思うと感慨深い。

両国とは切っても切り離せない歴史の繋がりがある回向院。

観光で訪れる方も、院内で行われている法話カフェや写経ワークショップなど仏教に興味がある方も、

誰にでも扉は開かれている。

回向院を訪れたとき、そこに眠る無縁様や過去の出来事に心を寄せてみてほしい。

きっと両国という街が、より深く、温かい表情を見せてくれるはずだ。