刀剣博物館

「両国についての作品を作ってみませんか?」

台東区の下町出身であるということから声をかけてもらったとき、

自分が全く地元のことを知らないということを初めて認識した。

そこでまずは両国を中心に下町と呼ばれる地域がどのような歴史を持ち、

そこに関わる人々はどのような想いを持っているのかを調査することから始めようと考えた。

そしてその調査結果を共有することでこの記事の読者の方々が両国、下町に

少しでも関心を寄せてもらえれば幸いである。

日本という言葉を聞いて、連想されるものはどんなものがあるのだろう?

「富士山」や「アニメ」などと共に、

「侍」や「武士」といったイメージを連想される方も多いのではないだろうか。

そして、侍や武士の姿を思い浮かべる時、傍には必ず日本刀が存在している。

今回は、日本文化の象徴ともいえる日本刀を実際に感じることができる

刀剣博物館を訪れ、取材を行った。

刀剣博物館は日本美術刀剣保存協会の附属施設として昭和43 年に開館し、

平成29 年に現在の両国に移転した。

移転されてから8 年ほどであるが、モダニズム建築を牽引した槇文彦氏の設計による、

コンクリートで覆われた、日本刀を思わせる厳格な外観を持つ刀剣博物館は、

江戸東京博物館やすみだ北斎美術館、両国国技館などと共に墨田、両国地域のもつ、江戸・日本文化の魅力を

発信する重要な施設の一つとなっている。

取材に伺ったタイミングでは「「水心子正秀 没後二〇〇年記念 江戸三作 〈正秀・直胤・清麿〉」展が

開催されていた。

この展示では、江戸時代中期頃の太平の世によって衰退期にあった鍛刀界を復興させた、

新々刀(永期から幕末まで作られたもの)の祖と位置づけられている

水心子( すいしんし) 正秀を筆頭に、大慶直胤( なおたね)、

そして源清麿の3 名工の作品を中心に展示している。

彼らは江戸に在住したことから「江戸三作」と呼ばれており、

かつて江戸の中心の一つでもあった墨田の地での鑑賞は意義深いものになった。

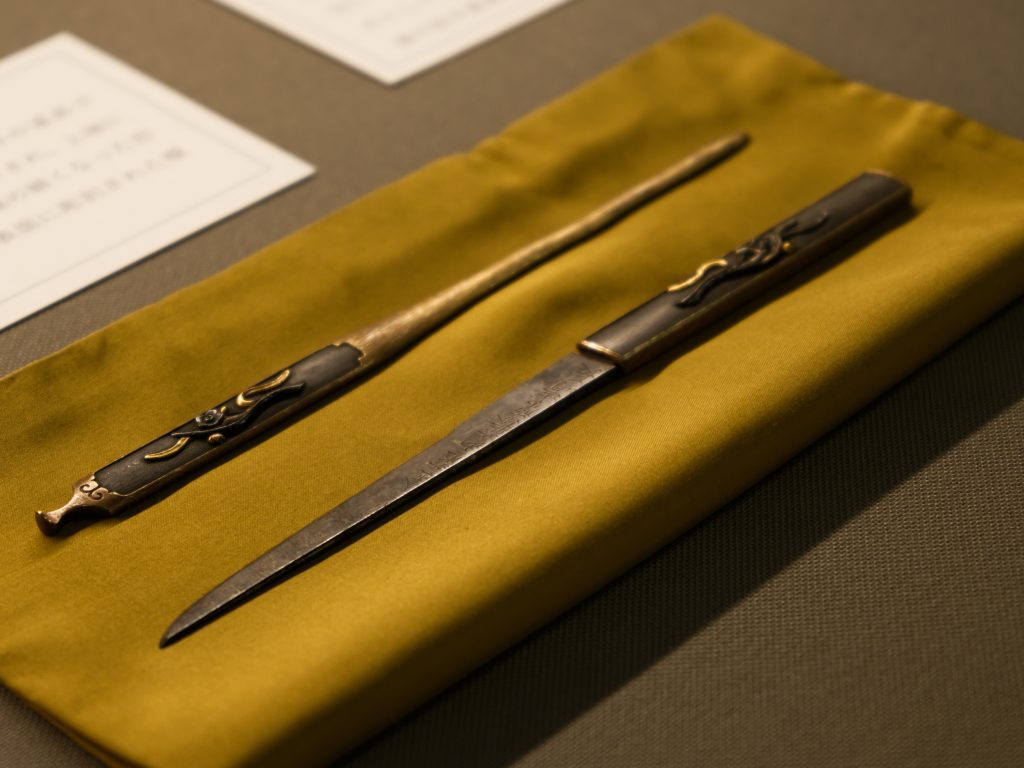

日本刀の美しさの一つに地鉄や刃文と呼ばれる模様がある。

地鉄(じがね)とは「折れず、曲がらず・よく切れる」という条件を満たすために、

良質の玉鋼を用いて何回も折り返し鍛錬し、炭素量の少ない心鉄( しんがね=軟らかい鉄) を

炭素量の多い皮鉄( かわがね=硬い鉄) で包んで強靭な刀身を作り出すことによって種々の模様・色合が現れる黒色の部分である。

刃文とは、最も技量を要する大切な工程である、

高温に熱した刀身を水槽に入れて急冷させる「焼入れ」という作業の際に現れる模様のことであり、

この地鉄と刃文によって、制作された時代・刀工の系統・特色などが見てとることができる。

これらの地鉄や刃文ができる要因に日本刀の原材料である玉鋼の存在が挙げられる。

この玉鋼とは日本独自の製鉄方法であるたたら製鉄によってのみつくられる物である。

刀剣博物館を設立した日本美術刀剣保存協会では、日本刀の材料である玉鋼を作ることができる

世界で唯一のたたら製鉄場である日刀保たたらを運営している。

外国では鉄を作る際に鉄鉱石を用いていたが、日本は鉄鉱石が少なく砂鉄が多く採れたため、

砂鉄を用いた、たたら製鉄が発展していった。

良質な砂鉄が取れる山陰地方を中心に発展していき、刀工それぞれの作刀技術と相まって

世界の鉄工芸品でも最高峰である、日本固有の日本刀が出来上がったのである。

1899 年に新渡戸稲造が記した「武士道」には

「この兇器の所有そのものが、彼に自尊ならびに責任の感情と態度を賦与する。「刀は伊達にささぬ」。

彼が帯に佩ぶるものは心に佩ぶるものー忠義と名誉の象徴である」

と記されている。

これは、武士道において日本刀が単なる武器としてだけではなく、武士としてのアイデンティティを

担うものであったことが示されている。

日本風土からなる独自の製鉄技術と作刀技術による鉄工芸品、武器としての側面と、

その強靭な兇器に込められた日本人の精神性を理解した時、現代まで伝わり、今も発展し続け、

海外の人々をも魅了する日本刀の真の魅力がより深く理解できた様に感じた。

今回、取材に行った際は海外の観光客と共に若い女性が多く来館されていたのが印象的であった。

これは日本刀が擬人化され活躍するゲームの流行により、ゲームの女性ファンが実際の日本刀を

見に来ていることが多く影響しているという。

刀剣博物館には擬人化されたモデルである国宝の「明石国行」が所蔵・展示されている。

しかし、来館者は「明石国行」だけでなくそれぞれの展示されている刀剣にも関心を寄せていた。

興味の入り口や情報のきっかけは、ゲームなど現代的なコンテンツであったとしても

実際に本物の日本刀に触れることで、その背後にある歴史や文化、職人の技、

そして武士の精神性にまで関心を広げている来館者が多いように感じられた。

こうした関心の広がりは、日本刀をただの歴史的遺物としてではなく、

今もなお息づく文化財として捉え直す契機となっている。

今後も、さまざまな視点から日本刀にアプローチすることで、

より多くの人々がその奥深さに触れる機会が増えていくことを期待したい。