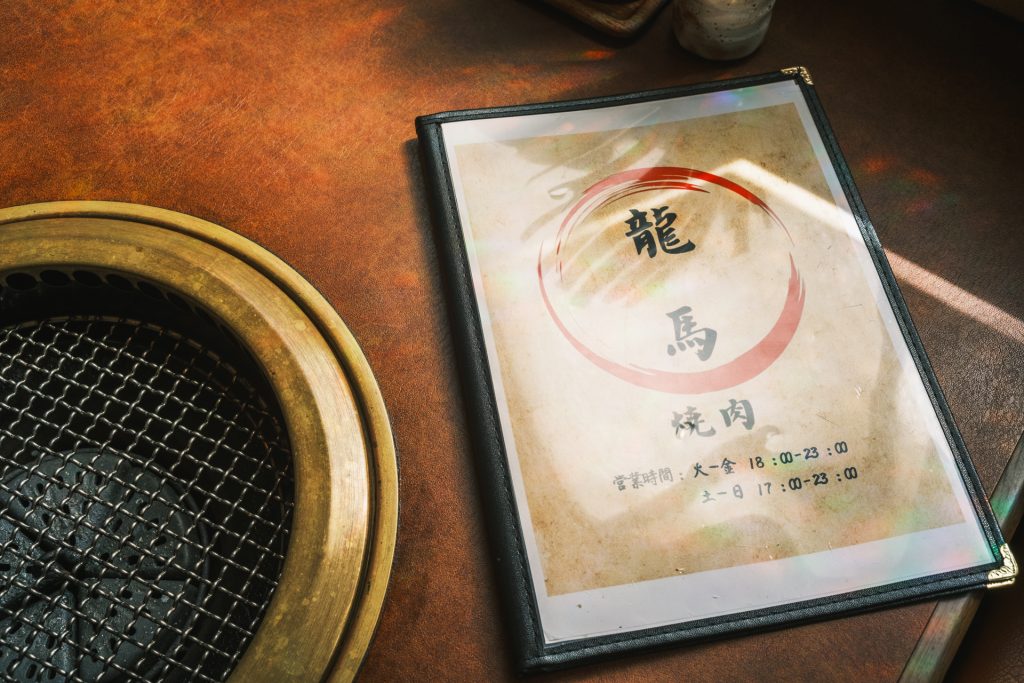

どすこい酒場 龍馬

東京スカイツリーの最寄駅である押上駅から錦糸町方面へ徒歩 5 分。 立派な筆文字で「龍馬」と書かれた看板が目に入る。そこにあるのが「どすこい酒場 龍馬」だ。

店を営むのは、元・玉龍馬として 14 年間角界で活躍し、現在は「どすこい酒場 龍馬」や「焼肉 龍馬」など複数の飲食店を経営する山﨑耕作氏である。

山﨑氏は、高知県の最西端、土佐清水市の隣町である大月町の出身。

6 歳の頃、体が大きかったことから母の勧めで近所の相撲道場に通い始めた。 当初は相撲にまったく興味がなかったが、放課後から夜まで稽古に励み、 帰りの車の中で宿題をこなすという日々を続けるうちに、次第に相撲に夢中になっていった。道場の指導は厳しかったが、 一度始めたことはやり遂げなければ気が済まない性格から、 通い続けるうちに次第に強くなっていったという。

小学校を卒業するころ、地元の中学には相撲部がなかったため、子どもたちは他のスポーツを選ぶか、

相撲部のある中学へ下宿して通うかの選択を迫られた。氏は優秀な成績を収め、

相撲部のある中学からスカウトを受けたことをきっかけに、親元を離れて下宿生活を始め、

本格的な相撲人生に踏み出した。

学生時代のほとんどを相撲に費やし、大学でも続けようと日本体育大学へ進学する。

しかし、大学相撲部のやり方に納得がいかず中退を決意した。

「理不尽なルールが多くてね」と笑いながら当時を振り返る。

それでも相撲を諦められなかった氏は、知人の紹介で両国駅近くの片男波部屋に入門した。

稽古は厳しく、怪我も絶えなかったが、番付という明確な評価のあるプロの世界は、

自由を愛する氏にとってやりがいのある場所だったという。

日々稽古に明け暮れる一方で、後援者に連れて行ってもらう食事の時間も貴重な経験となった。

一般の同年代の人ではなかなか口にできないような料理や酒をご馳走になり、

「いつか自分の力でこうした食事をしたい」と思ったことが勝負への原動力になったと語る。

現役時代には、のちの第 72 代横綱・稀勢の里に2度勝利するなどの活躍を見せたが、

怪我により 14 年の現役生活に幕を下ろした。

引退後の身の振り方を考えたとき、何よりも「自由に生きたい」という思いが強くあったという。

力士時代にちゃんこ長を務めていた経験や、全国巡業で味わった各地の名物料理、

後援者との食事などを通じて磨かれた味覚を生かし、自ら飲食店を経営する道を選んだ。

知人の店で働きながら資金を貯め、経営のノウハウを学び、

「どすこい酒場 龍馬」を開店するに至った。

開店後は、全国巡業で出会った人々が東京観光で東京スカイツリーを訪れる際に

店を訪ねてくれるようになり、やがて口コミで広まった。

「東京スカイツリーに行くなら “どすこい酒場 龍馬” に寄れ」と、

全国からお客様が集まるようになったという。

現在では「焼肉 龍馬」とともに、アスリートや著名人も多く訪れる人気店となり、

店内の壁には訪れた人々のサインが所狭しと並んでいる。

ところで、「ちゃんこ料理」とは何かご存知だろうか。

山﨑氏によると、「父」を意味する “ちゃん”(子連れ狼でも知られる言葉)と 「子」を意味する “こ” を合わせたもので、父と子が一緒に囲んで食べる料理という意味があり、相撲部屋では「親方」”ちゃん”と「弟子」”こ”との絆を表しているとのこと。

つまり、ちゃんことは鍋料理に限らず、力士が作る料理全般を指す言葉なのだ。

山﨑氏の店では、地元・高知県の食材を使うこと、

そしてお子様も安心して食べられる料理を提供することを大切にしている。

家族連れで訪れるお客様も多く、一緒に食事を楽しめるようにという配慮からだ。

幼いころから自らの手で道を切り開いてきた山﨑氏は、

今では一国一城の主として多くのお客様を迎えている。

訪れる人々を父のようにあたたかく見つめながら、今日もちゃんこを振る舞い続けている。