すみだ水族館

日本有数の観光名所・東京スカイツリー®。そのふもとに位置するすみだ水族館は、 都市型水族館の新しいスタンダードを築いた施設として知られている。 人工海水を用いた展示や、バックヤードの公開など、 その革新的な運営姿勢は業界内外から注目を集めてきた。

今回、このすみだ水族館を「地域との関係性」という視点から訪れてみたところ、

単なる観光施設にとどまらない、都市と生き物、人と自然のあいだにある

豊かなつながりが浮かび上がってきた。

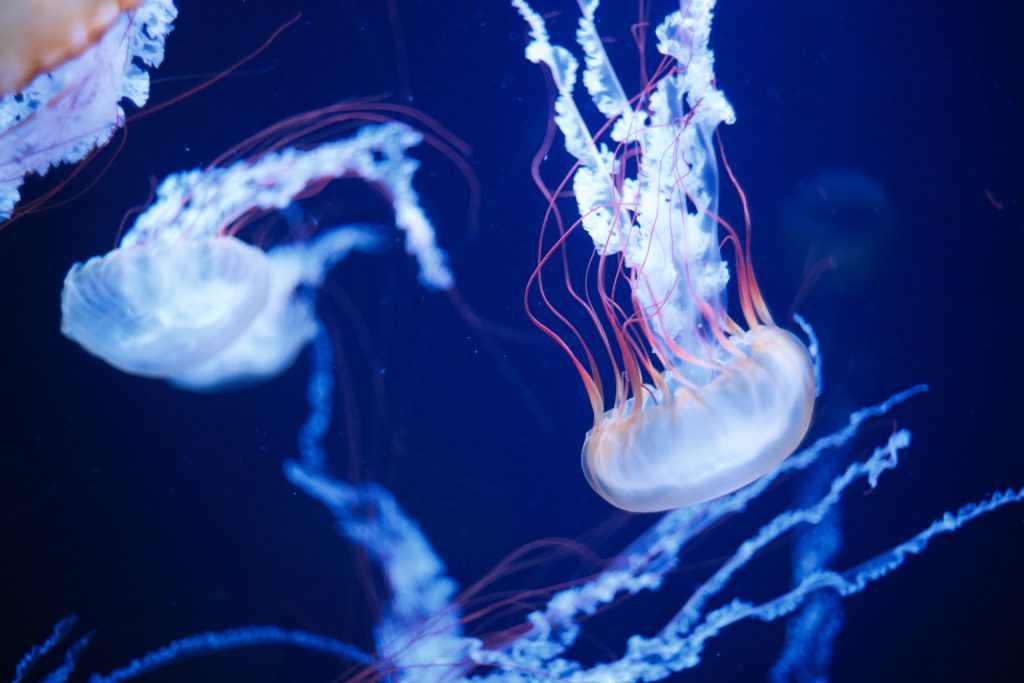

館内に入り、自然水景を抜けると、美しくライトアップされたクラゲの展示が広がっている。

ここで展示されているクラゲの多くは、すみだ水族館で繁殖されたものであり、

なかでもミズクラゲとアカクラゲは、隅田川で採取された個体を親に持つ子孫であるという。

館外に目を向ければ、隣接する北十間川では地域住民と連携したワークショップが

定期的に行われている。川で採集された生き物が水槽で展示されることもあり、

「都市のすぐそばにこんなに多くの生き物がいるとは」と驚かされる来館者も多いという。

館内 5 階にある大水槽は、すみだ水族館の顔ともいえる展示である。 完全屋内型の大型プールには 50 羽を超えるマゼランペンギンが暮らしており、 それぞれに名前と性格があり、複雑な相関図が用意されている。

このペンギンたちは「すみペン」として地元・墨田区とも密接に結びついている。

すみだ水族館で産まれたペンギンには墨田区から「住民票」が交付され、地域の商店がそれぞれ「推しペン」を持つ

アンバサダー制度も展開。ポストカードや限定メニューなども用意され、

ペンギンを介した地域との交流が日常的に行われているのである。

館内をさらに進むと、広がってくるのは日本最大級の金魚展示エリア「江戸リウム」である。

金魚はもともと中国でフナの突然変異として生まれ、室町時代に日本に伝来。

江戸時代後期には浮世絵の題材や庶民の娯楽として広まり、金魚売りは夏の風物詩にもなった。

当時は武士や相撲の呼出しなども副業として金魚を売っていたと言われている。

つまり、金魚とは単なる観賞用の魚ではなく、文化的に人間と深い関わりをもった存在なのである。

すみだ水族館では、この金魚と人との関係性を「ごきんぎょ付き合い」と呼び、

金魚を介したコミュニケーションの在り方を提示している。

かつての金魚売りは、売った後も顧客の家を訪れ飼育の様子を確認し、世話の仕方を指南したという。

この文化を現代的に再解釈し、水族館では展示に加えてベンチの設置やワークショップを通じて、

来館者同士やスタッフとの会話が自然と生まれるような設計がなされている。

魚類担当の石坂泰敏氏は、かつて金魚にはまったく興味がなかったという。

日本の淡水魚が好きだったため、人工的な金魚には魅力を感じられなかった。

しかし担当するうちにその美しさや種類の多様性に魅せられ、

今では「人工だからこその魅力」があると語る。

また、広報の須藤耕佑氏も、かつて自宅で娘が金魚掬いで取ってきた金魚を飼っていたという。

世話はもっぱら父親の仕事だったと笑いながら話すエピソードには、

金魚が家族のつながりを育んでいたことが垣間見える。

2025 年 7 月 24 日からは、夏の風物詩「金魚」の文化と魅力を紹介する特別イベント 「東京金魚~時代を泳ぐ、小さなミューズたち~」が開催されている。

ここでは江戸リウムの展示に加え、特設ブースでの文化紹介や、 色合わせをテーマにしたワークショップ「きんぎょ色合わせ」、 子どもたちの作品で彩る「きんぎょ色合わせ展」など、体験型の展示も盛り込まれている。

都市に生きる私たちは、自然と遠く切り離された場所にいると思いがちである。

しかし、すみだ水族館で出会う生き物たちと地域との関係性には、

人と自然が共に生きる未来へのヒントがあるように感じられる。

様々な命を育む川、ペンギンを見守る地域、そして金魚を通じた人と人とのつながり。

これらはすべて、都市という環境のなかで生まれたあたたかい関係のかたちである。