すみだ北斎美術館

「両国についての作品を作ってみませんか?」

台東区の下町出身であるということから声をかけてもらったとき、

自分が全く地元のことを知らないということを初めて認識した。

そこでまずは両国を中心に下町と呼ばれる地域がどのような歴史を持ち、

そこに関わる人々はどのような想いを持っているのかを調査することから始めようと考えた。

そしてその調査結果を共有することでこの記事の読者の方々が両国、下町に

少しでも関心を寄せてもらえれば幸いである。

すみだ北斎美術館

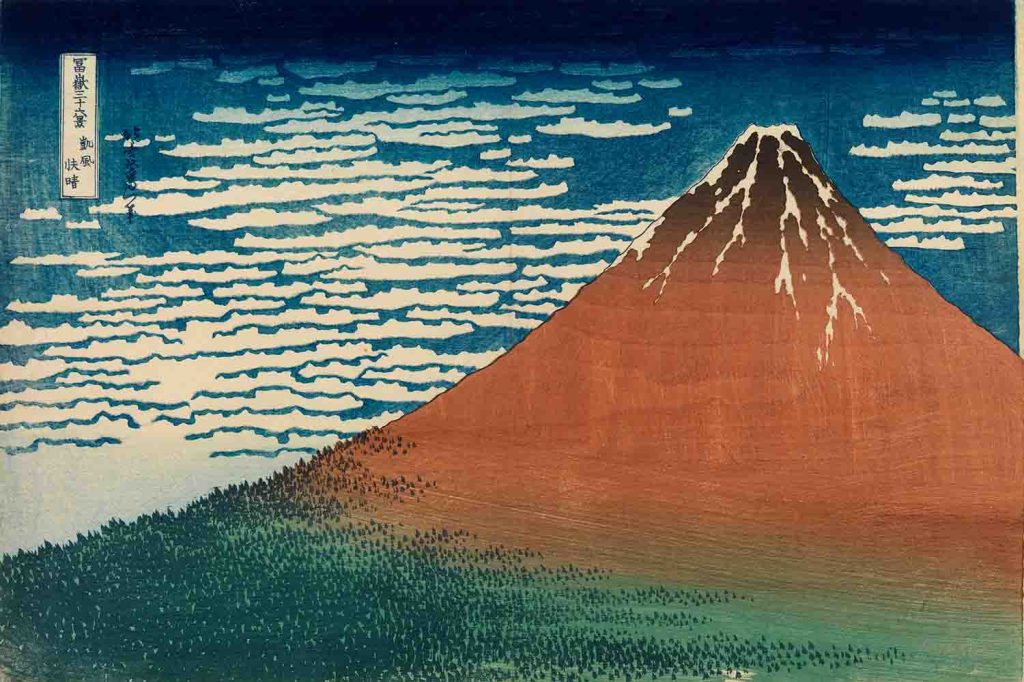

1998 年にアメリカの雑誌「LIFE」が発表した

「この1000 年間で最も偉大な功績を残した世界の100 人」に日本人で唯一ランクインしている

北斎は、本所割下水付近、現在の都営大江戸線両国駅から錦糸公園に伸びる現在の北斎通り沿いが出生地だと言われている。

今回取材に伺わせていただいたのは、北斎通り沿いに建設されたすみだ北斎美術館である。

この企画展と出生地である墨田区から葛飾北斎という人物とその作品の魅力を考えていきたい。

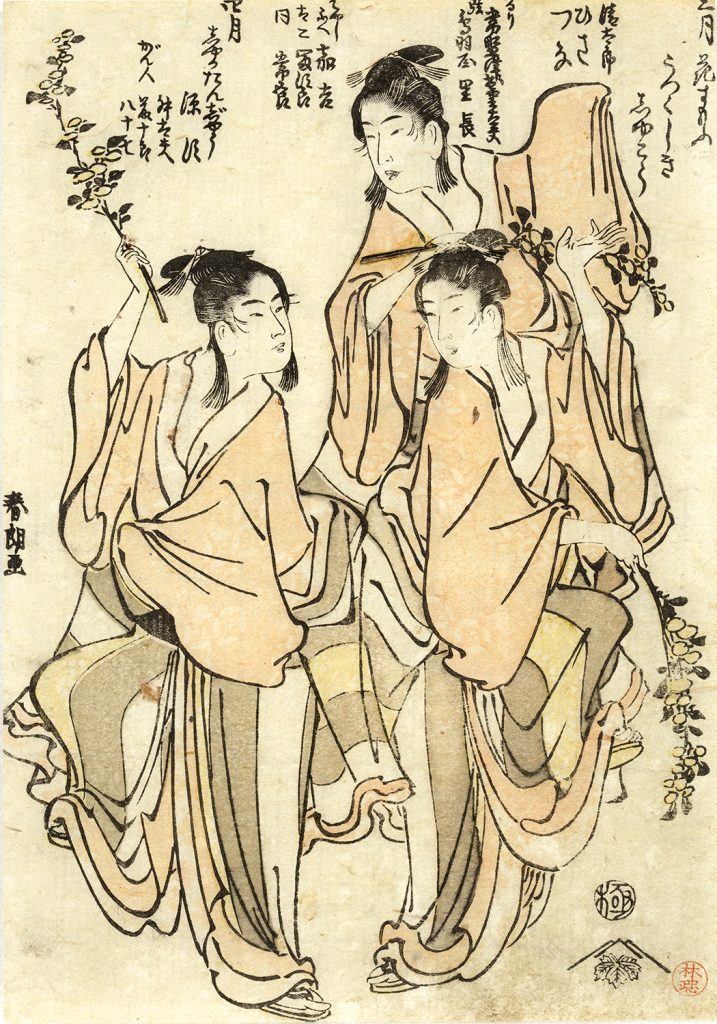

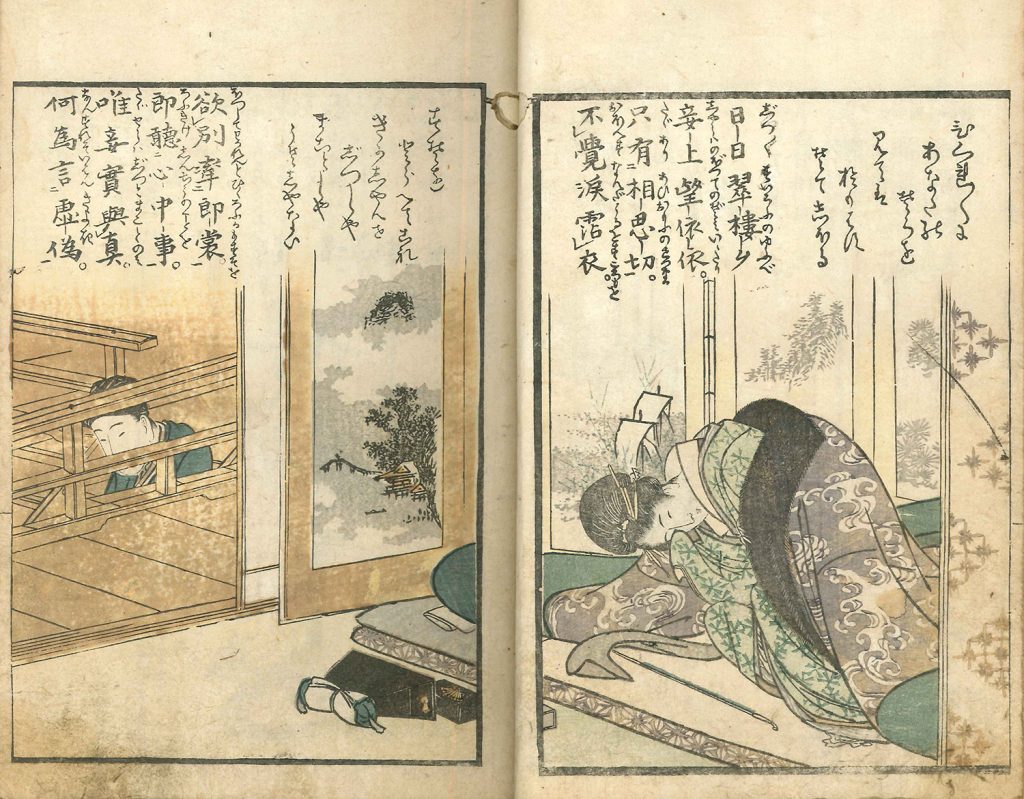

浮世絵とは江戸時代の風俗や流行、娯楽などを描いた絵画であり、絵師・彫師・摺師の三者の共同制作により制作される、庶民の娯楽として鑑賞された商業的な出版物である。

現代の出版社に当たる「板元(はんもと)」と呼ばれる存在が、企画から制作の統括、出版、流通までを

トータルプロデュースし、浮世絵師と共に多くの作品を生み出してきた。

企画展では北斎を、いわばプロデューサー的存在である、蔦屋重三郎、西村屋与八、永楽屋東四郎等に代表される、板元からの切り口で紹介する展示となっている。

北斎は宝暦10(1760) 年9 月23 日生まれで数え19 才の時、勝川派の頭領である勝川春章に師事し、

絵師としての活動を始めた。以降約70 年間、生涯にわたって絵の創作を続けた。

その長い画業の中で作品制作を取り巻く環境や作風も変化・進化していき、時期ごとに付き合う板元の比重も変化していくこととなる。

北斎が初期に活動していた勝川派は大きな流派であったため、西村屋与八や老舗の板元である鶴屋喜右衛門など、様々な板元との交流が始まる。

現在大河ドラマとして注目されている初代蔦屋重三郎もこの頃から付き合いがあったという。

勝川派を出て、琳派の頭領、二代目俵屋宗理として活動を始めると、摺物や狂歌絵本などの贅を凝らした物や、肉筆画などの一点物を制作していくようになる。

この時期には狂歌絵本を精力的に出していた板元として、二代蔦屋重三郎との関係が濃厚になってくる。

琳派を独立してからは、読本と呼ばれる長編小説のような本の挿絵であったり、

絵手本に集中していくこととなる。

この時期には北斎が世界に知られるきっかけにもなった『北斎漫画』を出版することになる永楽屋東四郎や角丸屋甚助との関係が深くなっていく。

その後、西村屋与八と共に、「冨嶽三十六景」など名所絵と呼ばれる風景画の錦絵を集中的に制作していく。

晩年は肉筆画に集中していき、「天我をして五年の命を保たしめば、真正の画工となるを得べし」と

言葉を残す、死の直前まで絵を追求した生涯であった。

時代や板元によって様々な作品を生み出していったその足跡からは、

変化し続ける北斎の魅力があふれる展示となっていた。

墨田区という切り口から見てみると、ここにも興味深いエピソードがある。

彼は生涯で93 回も引っ越しをしたと言われているが、判明するところでは

そのほとんどが現在の墨田区内である。

共に作品を作っていた板元が店を構える日本橋や馬喰町に近いという地理的な要因が推測されたり、

明治26(1893) 年に書かれた飯島虚心の『葛飾北斎伝』には

「又懶惰にして居室を掃除せず、常に弊衣を着し、竹の皮、炭俵など、左右に取りちらし、

汚穢極まれば、即居を転じて他に移るといふ」

と、部屋が汚れたから引っ越していたという理由が書かれている。

いずれも推測に過ぎないが、その生涯の多くを墨田区で過ごしたということが調査されている。

作品を鑑賞するだけでなく、多くの傑作を生み出したその地を訪れ、

北斎が描いた隅田川が今も流れ続けている姿に感動し、200 年前の風景を想像することもまた、

北斎の魅力を考える上で有意義な体験となるのではないだろうか。

江戸・東京は、関東大震災や東京大空襲などの戦禍・震災を幾度も乗り越え復興してきた。

今では東京スカイツリー® が聳え立ち、海外からの観光客も訪れる東京有数の観光地となっている。

北斎が今の東京を見たらどの様に描くのだろうか、

北斎ゆかりの地を巡りながら思いを巡らすのも面白い。

以前、取材させていただいた木目込み人形師の塚田氏も赤富士の柄を木目込で表現し、

北斎を「墨田に生きた職人の先輩」と表現していた。

かつて多くの浮世絵師たちに描かれてきた隅田川を有する墨田の地は、

今も職人の街と呼ばれ、北斎が残したものはこの地に脈々と引き継がれている。